| 序号 | 标题 | 发文字号 | 成文日期 | 发布日期 |

|---|

1.总则

1.1编制目的

全面提高处置重特大道路交通事故能力,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地预防和减少重特大道路交通事故及其造成的损害,保障公众生命财产安全,保持社会稳定。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《甘肃省道路交通事故应急预案》《甘肃省道路交通安全条例》《甘肃省突发公共事件总体应急预案》《临夏州突发公共事件总体应急预案》《临夏市突发公共事件总体应急预案》等有关法律法规,制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于临夏市境内发生的,超出事发公安机关单独处置能力的,需要相关部门联合实施救援和应急处置的道路交通事故。

1.4工作原则

坚持以人为本、安全第一;预防为主、平战结合;统一指挥、分级处置;联动有序、保障有力;快速反应、果断处置;科学高效、依法规范;协调一致、信息共享。

1.5分级标准

根据道路交通事故的严重程度和影响范围,从低到高依次分为Ⅳ级(一般)、Ⅲ级(较大)、Ⅱ级(重大)、Ⅰ级(特别重大)。

Ⅳ级(一般)道路交通事故:造成3人以下死亡;10人以下重伤;危及1人以上、3人以下生命安全;直接经济损失1000万元以下。高速路网公路遭受破坏或因灾损毁,造成交通不畅,堵塞中断6小时以上 12 小时以下。

Ⅲ级(较大)道路交通事故:造成3人以上、10人以下死亡(含失踪);危及3人以上、10人以下生命安全;造成10人以上、50人以下重伤;直接经济损失1000万元以上、5000万元以下。高速路网公路遭受破坏或因灾损毁,造成交通中断,经抢修12小时内无法恢复通车。

Ⅱ级(重大)道路交通事故:造成10人以上、30人以下死亡(含失踪);危及10人以上、30人以下生命安全;造成50人以上、100人以下重伤;直接经济损失5000万元以上、1亿元以下。高速路网公路遭受破坏或因灾严重受损,造成交通中断,经抢修24小时内无法恢复通车。

Ⅰ级(特别重大)道路交通事故:造成30人以上死亡(含失踪);危及30人以上生命安全;造成100人以上重伤;直接经济损失1亿元以上。高速路网公路遭受破坏,造成交通中断,经抢修48小时内无法恢复通车。

2.组织机构与职责

2.1应急指挥机构与职责

2.1.1成立临夏市道路交通事故应急指挥部(以下简称“市应急指挥部”)。由市公安局局长担任总指挥,市公安局分管全市交通管理工作的局领导担任副总指挥,市委宣传部、市委政法委、市委统战部、市纪委监委、市公安局、市应急管理局、市住建局、市农业农村局、州生态环境局临夏市分局、市文体广电和旅游局、市卫生健康局、市民政局、市教育局、市财政局、市交通运输局、市消防救援大队、电信公司、移动公司、联通公司、相关保险公司等有关部门和单位主要负责人为成员。根据工作需要,可增加其他部门和单位负责同志。市应急指挥部办公室设在市公安局,办公室主任由市公安局分管全市交通管理工作的局领导兼任。

2.1.2当发生级Ⅰ级(特别重大)、Ⅱ级(重大)道路交通事故时,市应急指挥部指挥场所原则上设置在市政府应急指挥中心,指挥部各成员实行集中办公,统一协调和指挥处置工作。当发生Ⅲ级(较大)道路交通事故时,市应急指挥部指挥场所原则上设置在市公安局交警大队,并由其协调市应急指挥部各成员单位,共同做好应对和处置工作。

2.1.3市应急指挥部负责全面协调和指导全市重特大道路交通事故应急处置工作。市应急指挥部办公室负责指挥部日常工作;接报、整理、通报道路交通事故信息,汇总上报事故处置进展情况;根据事故现场勘查情况和事故原因分析,写出事故调查报告,提出整改措施和建议报市政府及周志相关单位,并通报市应急指挥部各成员单位和相关部门。

2.2各成员单位职责

2.2.1市委宣传部:负责对外信息公布,组织媒体采访、报道,引导舆论导向。

2.2.2市委政法委:督促公安部门做好道路交通事故应急处置等工作:协调综治委成员单位积极参与交通安全管理和交通应急事故处置、救援等工作,并将这项工作纳入综治考核内容。

2.2.3市委统战部:配合公安部门做好涉外交通事故的处理和善后工作。

2.2.4市纪委监委:负责组织对履职不到位或不正确履职、以及发生违纪违规问题的单位或个人,依规依纪依法进行问责处理。

2.2.5市公安局:负责指导基层公安机关实施现场保护、紧急救援、安全保卫、调查取证、事故原因调查分析工作;根据情况对道路采取交通管制、疏导等措施。

2.2.6市应急管理局:负责协调相关部门落实应急措施,会同相关部门对安全生产责任事故进行调查和处理。

2.2.7市住建局:参与道路交通现场救援、抢救、施救工作,负责维护、修复交通事故中毁坏城市道路、交通设施等。

2.2.8市农业农村局:参与涉及拖拉机、农用机械在道路上发生交通事故的现场救援、抢救、施救工作,协助调查处理拖拉机、农用机械发生的交通事故。负责提供天气情况,根据州气象局气象观测和天气预报预警情况,及时传达天气信息,提高服务等工作,为重特大道路交通事故应急处置提供预警服务。

2.2.9州生态环境局临夏市分局:负责组织、协调道路交通事故引发的环境事件的环境监测,指导环境污染的防控与处置工作。

2.2.10电信公司、移动公司、联通公司:负责道路交通事故应急处置的通信保障工作。

2.2.11市文体广电和旅游局:参与旅游地道路交通事故的救援,负责组织险情路段旅游团队的安置与疏散工作,参与处理因旅游发生的道路交通事故。

2.2.12市卫生健康局:负责协调有关医疗机构对事故伤亡人员开展应急救援和处置;紧急组织医务人员、抢救药品和医疗设备参与救援;及时组织专家制定抢救方案,协调处理抢救中出现的问题;协助公安部门统计伤亡人数,并及时向市公安局通报人员抢救情况。

2.2.13市民政局:负责指导、做好事故伤亡人员善后临时生活救助。

2.2.14市教育局:在道路交通事故涉及学生时负责配合相关部门开展救援和善后工作;在各学校开展道路交通安全常识教育和应急知识培训。

2.2.15市财政局:负责市级紧急救援中的经费保障问题。

2.2.16市交通运输局:负责协助公安机关对事故现场道路实施管制、疏导和保护;及时修复损坏道路,保证道路畅通;开辟快捷通道,保障抢救车辆和物资运输车辆通行;协助公安部门对肇事逃逸嫌疑车辆和人员进行调查,参与营运客车重特大道路交通事故和危险化学品运输车辆事故的调查处理工作;组织车辆运送滞留事故现场人员;协助公安机关组织调用施救工程车辆;对运输企业和经营业主进行整顿,在驾驶员培训中开展道路交通安全教育和应急知识培训;整改公路危险路段。

2.2.17市消防救援大队:协助交警部门开展道路交通事故现场紧急救援及发生火灾事故时的灭火施救工作。

2.2.18市司法局:负责向事故受害者提供法律援助,组织事故损害赔偿人民调解工作。

2.2.19相关保险公司:负责预付抢救费用,开展理赔工作。

2.3应急联动机制

道路交通事故中涉及火灾、车辆严重变形需破解时通知消防救援部门联动;涉及人员伤亡时通知卫生急救部门联动;涉及正在押运罪犯车辆或运送大额钞票、有价证券等贵重物品车辆事故时通知相关部门联动;涉及中小学生群死群伤事故时通知教育部门联动;涉及运输剧毒、易燃、易爆、辐射物车辆事故时通知地方部队或相关行业管理部门联动,可能对环境造成污染的,通知环保部门联动。

3.预防预警机制

3.1 信息监测与分析

3.1.1预警信息包括:气象、地质等自然灾害预报信息;重大安全隐患报告;可能影响道路交通安全的道路施工建设信息;以及可能威胁人身、财产、环境安全或造成道路交通事故发生的信息。

3.1.2气象局对灾害性天气(如大雾、冰雪、暴风雨)及时与上级部门联系,进行研判和预报,为道路交通事故应急预防和处置道路交通事故提供气象依据。

3.1.3自然资源局对地质灾害 (如山体滑坡、泥石流、地震)进行监测分析,预报可能引发的道路交通事故

3.1.4公安局对重大安全隐患及安全形势进行监测分析报告,预报可能引发的道路交通事故。

3.1.5其他可能影响道路交通安全或社会公共安全、可能造成环境污染的信息报告。

3.2预警信息发布

预警信息发布实行归口管理。市农业农村局、市自然资源局根据各自职责在发布气象、地质等自然灾害预警信息时,应同时将涉及道路交通安全的灾害预警信息向市公安局、市交通运输局传送,市公安局、市交通运输局要及时向运输单位及运输业主通告。

3.3预警预防行动

各部门道路交通事故应急机构,根据风险信息,有针对性的做好应急救助准备,并及时通报有关单位;有关单位、车主和人员注意接收预警信息,并视其危害程度采取相应的防范措施。

4.应急处置

4.1 应急响应

按照分级处置的原则,在道路交通事故发生后,市政府要根据事故等级启动相应的应急预案,作出应急响应。

当道路交通事故达到Ⅲ级标准时,市应急指挥部立即启动全市应急预案,并向市政府和州应急指挥部报告;当道路交通事故达到Ⅱ级或Ⅰ级标准时,市政府要立即启动相关应急预案,并派工作组到达现场指挥处置,同时向州政府和有关部门报告,各相关单位立即向上级主管部门报告。

4.2信息共享与处理

道路交通事故信息分为:事故发生信息、现场情况信息、经调查确认的详细案情、事故原因及责任追究信息和善后情况信息等。

4.2.1事故发生信息

市交管部门要根据掌握的初步信息,按照应急响应等级和联动机制规定,确定信息共享范围,通知相关部门联动。

4.2.2现场情况信息

现场抢救领导小组根据掌握的最新信息,决定是否增加联动单位,扩大信息共享范围。

4.2.3经调查确认的详细案情

对已核实、调查确认的信息,由公安机关、纪检部门、检察院和应急管理部门共享(涉及刑事侦察秘密的除外)。

4.2.4事故原因及责任追究信息

调查出的事故原因、责任追究信息,由公安机关、纪检部门、检察院和应急管理部门共享(涉及刑事侦察秘密的除外)。

4.2.5善后情况信息

由公安部门、民政部门、保险公司、公路交通部门共享。

4.2.6事故信息处理

道路交通事故信息由公安机关交通管理部门按照事故响应等级和有关规定,向上一级公安机关交通管理部门报送的同时,通过本级公安机关报送市政府。特别重大、重大道路交通事故信息应按规定立即上报市委、市政府。

需要对外发布的道路交通事故信息,由负责事件处置的应急指挥部门审核后由宣传部向外界发布。

4.3重特大道路交通事故基本响应程序

4.3.1成立现场抢救指导组

发生重特大道路交通事故后,市应急指挥部成立现场抢救指导组,赴现场指导、协调事故现场抢救、原因调查及善后工作。现场抢救指导组组长由到达现场的市政府主要领导或分管领导担任,副组长由到达现场的市公安局负责人和政府相关人员担任,成员由到达现场的市公安局交警大队负责人和其他相关单位负责人组成。

4.3.2现场抢救各组职责及人员组成

4.3.2.1发生重特大道路交通事故后,市应急指挥部根据案情需要,迅速成立现场抢救领导组、现场抢救组、现场警戒组、事故勘验调查组、情报信息组和善后工作组。

4.3.2.2现场抢救领导组:负责对各成员进行分工,具体指挥:协调事故现场抢救、原因调查及善后工作。组长由市政府分管领导担任,成员由市相关部门负责人组成。

4.3.2.3现场抢救组:负责组织人员、设备,赴现场开展救护、抢救,排除事故险情。组长由市卫生健康局负责人担任,副组长由市公安局负责人担任,成员由市卫生、公安、消防、工程救援等有关单位人员组成。

4.3.2.4现场警戒组:负责事故现场外围警戒、秩序维持及安全保卫等工作。组长由市公安局分管治安的局领导担任,成员由市公安局抽调警力组成。

4.3.2.5勘验调查组:负责在抢救伤员过程中设置标记,勘验现场;在现场抢救伤员工作结束、险情排除、勘查完毕后,指挥撤除现场;在事故调查阶段负责勘验尸体,查明伤亡人员姓名、车属单位,走访知情人,追查肇事车辆,控制犯罪嫌疑人等工作。组长由市公安局分管交通管理工作的负责人担任,成员由市公安局交警大队抽调警力组成。

4.3.2.6情报信息组:负责事故及调查情况信息搜集、汇总,宣传资料拍摄等工作,为现场抢救领导组决策提供依据,向上级有关部门报送事故信息及调查情况,配合市委宣传部适时组织开展新闻发布和宣传。组长由市公安局交警大队大队长担任,成员由市公安局交警大队抽调人员组成。

4.3.2.7善后工作组:负责筹集或垫付医疗费用,联系伤员转院、出院等工作,安抚伤亡人员家属,协调保险公司、车属单位开展理赔工作,支付相关费用。组长由市政府分管民政工作的副市长担任,成员由市民政局、公安局抽调人员组成。如伤亡人员籍贯大部分为本地之外其它市,则伤亡人员籍贯所在地政府有关人员参加善后工作组。

4.3.3扩大应急

事态难以控制或有扩大、发展趋势时,由现场抢救领导组根据情况抽调机动人员参加救援或通知相关部门紧急增援。

4.4指挥与协调

当道路交通事故达到Ⅳ级标准时,由市公安局负责现场指挥、协调,市公安局分管全市交通管理工作的局领导必须赶赴现场;当道路交通事故达到Ⅲ级标准时,市应急指挥部负责现场指挥、协调,市政府负责具体抢救工作,市政府分管领导赶赴现场指导应急处置工作;当道路交通事故达到Ⅱ级或Ⅰ级标准时,报州政府派员赴现场指导、协调,市政府负责具体指挥、抢救工作。

4.5新闻报道

需发布道路交通事故新闻信息时,由情报信息组根据调查确认的事实,报经现场抢救领导组和市委宣传部审定同意后发布;涉及刑事侦察秘密及未经调查确认的信息不得发布;涉及事故原因、责任认定和处罚意见的信息,在正式结论作出前不得发布或发表个人看法;参与事故调查的所有人员未经现场抢救领导组和市委宣传部授权一律不得接受新闻媒体采访。

4.6 应急结束

现场抢救工作结束后由现场抢救领导组召集有关部门负责人,宣布应急结束,安排后期处置工作。

5.后期处置

5.1善后处置

善后处置工作由公安交管部门和司法部门依法进行,善后费用由承保保险公司和肇事车主解决。

5.2社会救助

道路交通事故受害人抢救费用、丧葬费用超过机动车道路交通事故责任强制保险责任限额、肇事机动车未参加机动车道路交通事故责任强制保险及肇事后逃逸的,由道路交通事故社会救助基金先行垫付,救助基金管理机构有权向道路交通事故责任人追偿。

5.3 社会保险

保险公司可以在机动车道路交通事故责任强制保险责任限额内垫付抢救费用,并按照保险合同开展理赔工作。

5.4调查总结

公安机关交通管理部门负责道路交通事故调查及总结工作。调查总结情况及时报市委、市政府。

6.保障措施

6.1人员保障

市政府要定期开展应急管理培训,提高应急救援人员素质。市应急指挥部各成员单位根据道路交通发展需要,依据有关规定及时补充人员,确保应急救援人员到位。

6.2车辆保障

市政府应根据辖区内道路里程、交通流量、道路状况,历年交通事故数量等,为公安机关交通管理部门装备必要的交通事故应急处置车辆,确保应急救援工作顺利开展。

6.3设备保障

应根据需要,为公安机关交通管理部门装备必要的应急处置设备和器材。

6.4经费保障

财政部门要及时拨付道路交通事故社会救助基金,保障应对道路交通事故所需应急经费。审计、财政各部门负责对应急经费使用进行监督和管理。

7.监督管理

7.1宣传教育

市教育局、团市委和市公安局交警大队、市应急管理局在市应急指挥部的统一领导下,协调、指导全市道路交通安全宣传教育工作,普及道路交通事故急救知识,在学校普遍开展道路交通安全常识教育。

7.2 应急培训

在初中以上学校和驾驶员培训、考试中增加道路交通事故急救常识教育,提高广大群众和驾驶员在发生道路交通事故时的急救能力;在公安机关交通管理部门和相关部门工作人员中开展应急救援知识培训,提高应急救援能力。

7.3预案演练

市道路教育安全委员会每年要至少开展一次道路交通事故应急演练;市应急指挥部每年要组织开展一次道路交通事故应急救援队伍技能培训和应急演练。

8.附则

8.1术语说明

本预案有关数量的表述中,“以上”含本数,“以下”不含本数。

8.2预案修订

市应急指挥部办公室应根据实际情况变化,及时修订完善本预案,并报市政府批准后实施。

8.3预案解释

本预案由市公安局会同有关部门制定,市公安局负责解释。

8.4预案实施

本预案自印发之日起实施。

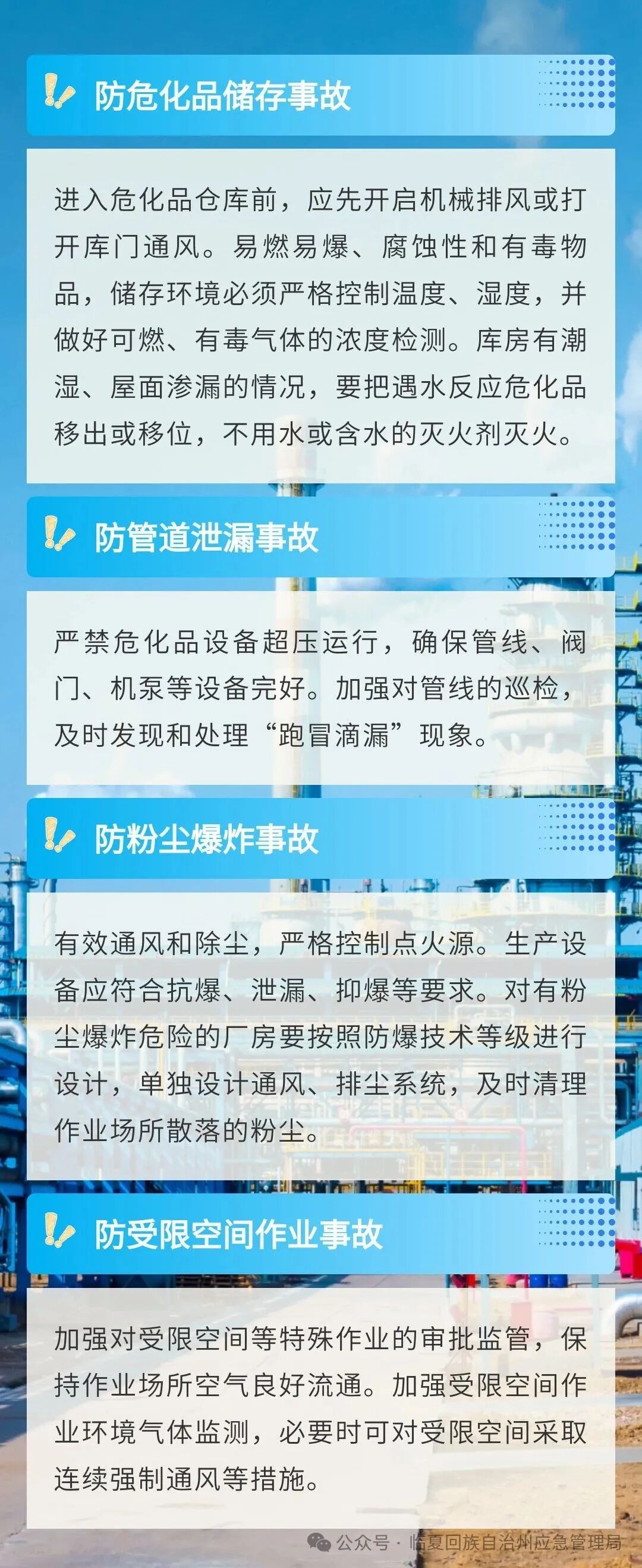

立冬过后

气温阶段性特征明显

温差大、冷暖变化不规律

这种天气将给化工企业安全生产工作

带来诸多不利影响

企业要强化危化品生产、储存、运输全链条监管

加强危险化学品企业动火、检维修、

受限空间等特殊作业管理

严格执行审批制度

坚决防范事故发生

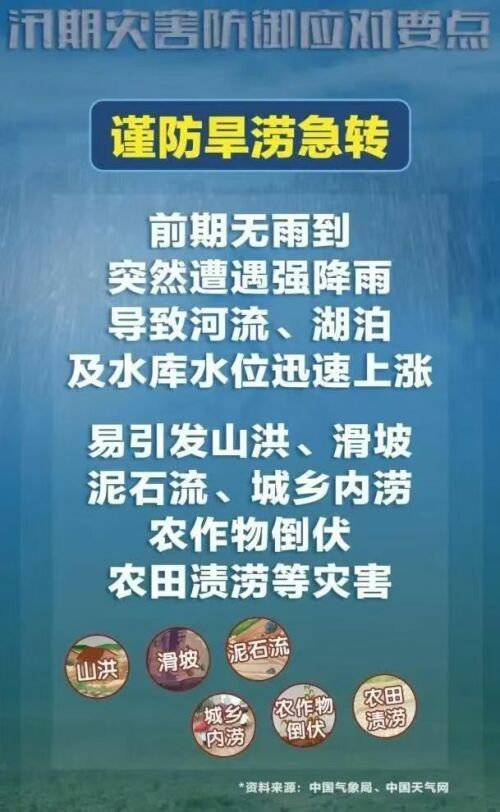

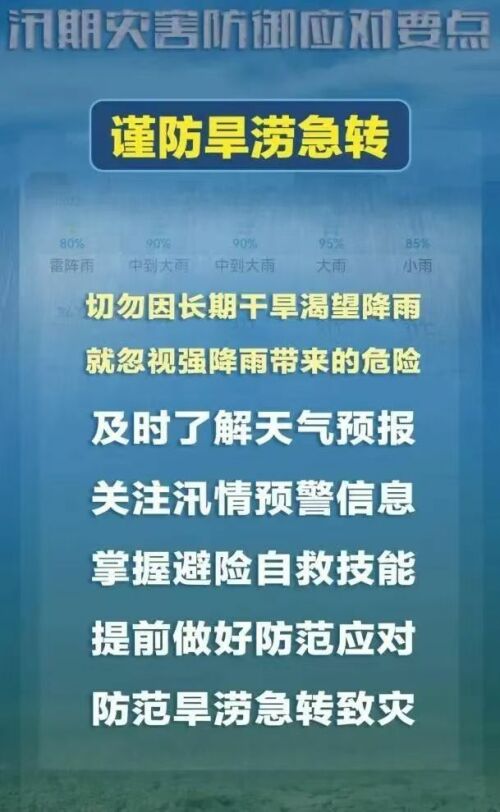

秋雨看似婉约

实则也会像夏季暴雨那般威力不容小觑

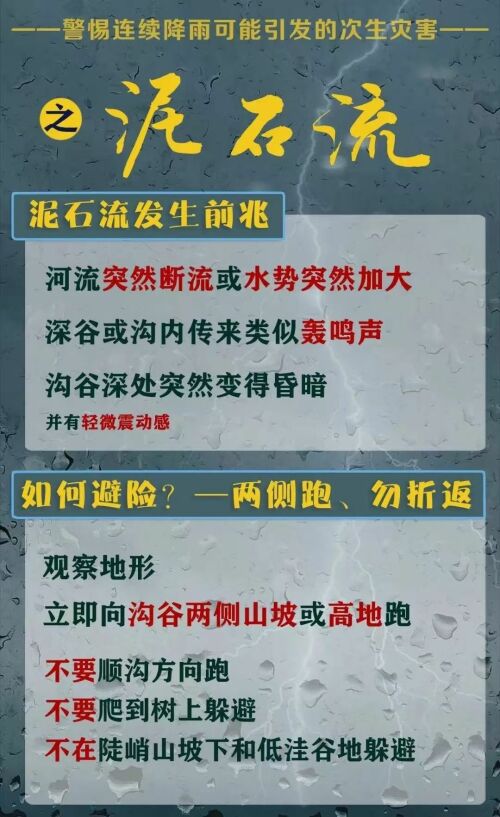

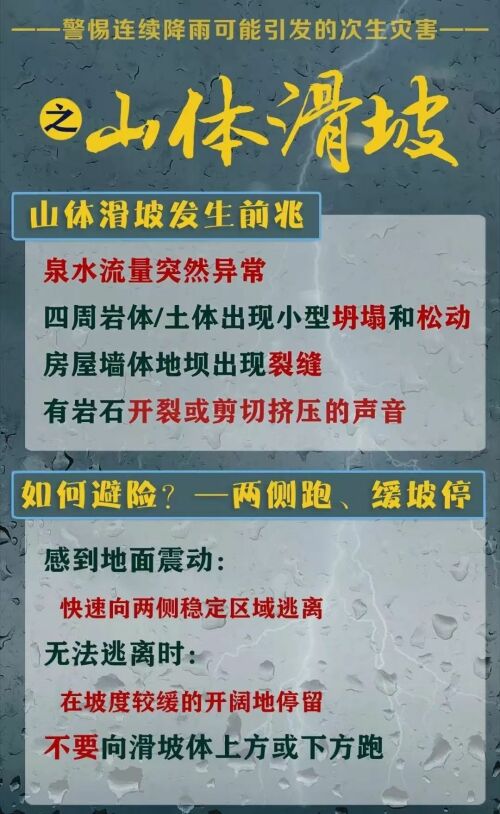

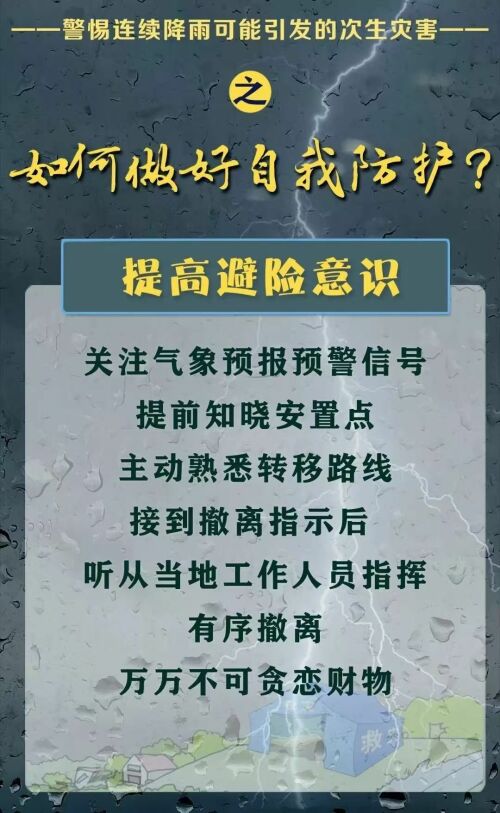

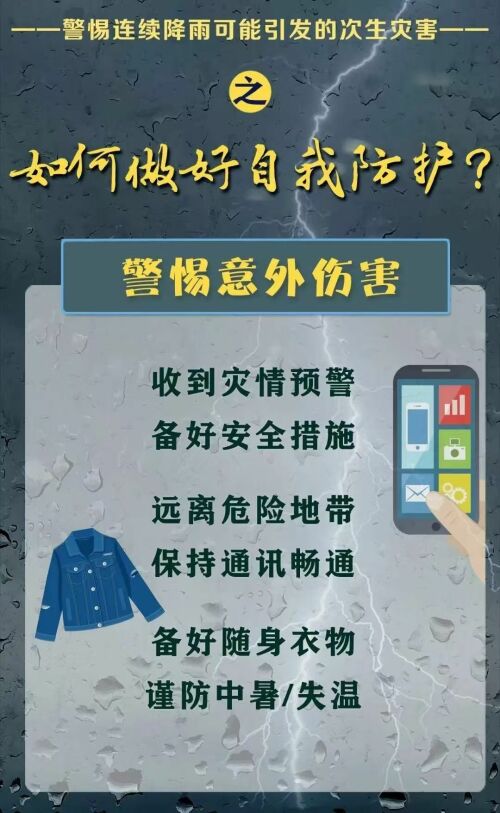

持续性的降雨可能给我们带来

山洪、泥石流、洪涝等次生灾害

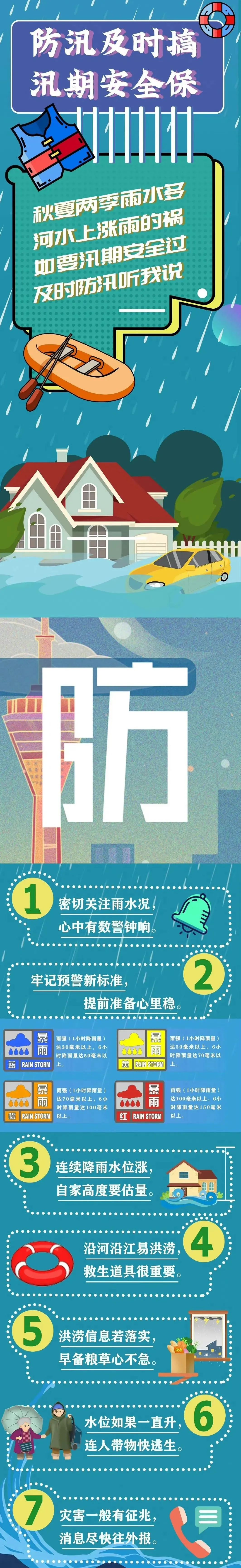

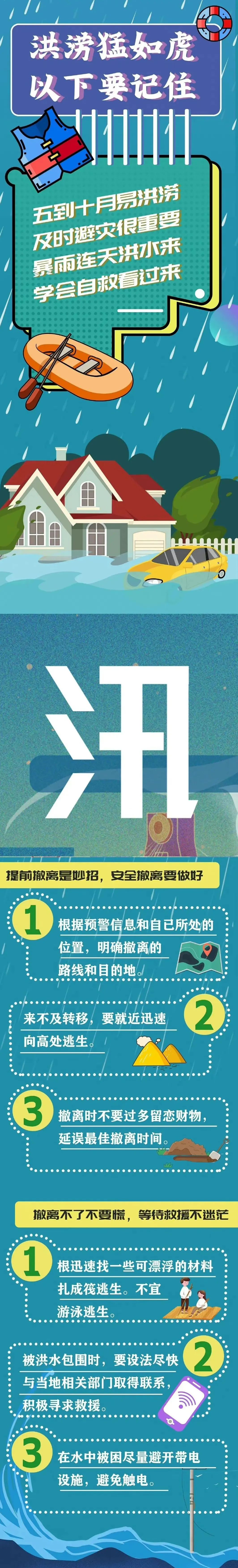

面对秋雨如何防汛减灾?

“安全秘籍”大家一起学起来!

粉尘爆炸是由可燃性粉尘在爆炸极限范围内遇到热源(明火或高温)而引发的粉尘爆炸极具危害性往往会造成较大人员伤亡

相关企业一定要注意防范

01粉尘爆炸的特点

多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点。

第一次爆炸气浪,会把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来,在爆炸后短时间内爆炸中心区会形成负压,周围的新鲜空气便由外向内填补进来,与扬起的粉尘混合,从而引发二次爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度会更高。

02粉尘涉爆企业安全管理相关规定

粉尘涉爆企业具体指哪些企业?

《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二条 存在可燃性粉尘爆炸危险的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸企业(以下简称粉尘涉爆企业)的粉尘防爆安全工作及其监督管理,适用本规定。

企业粉尘防爆安全管理制度

《工贸企业粉尘防爆安全规定》第七条 粉尘涉爆企业应当结合企业实际情况建立和落实粉尘防爆安全管理制度。粉尘防爆安全管理制度应当包括下列内容:

(一)粉尘爆炸风险辨识评估和管控;

(二)粉尘爆炸事故隐患排查治理;

(三)粉尘作业岗位安全操作规程;

(四)粉尘防爆专项安全生产教育和培训;

(五)粉尘清理和处置;

(六)除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理;

(七)粉尘爆炸事故应急处置和救援。

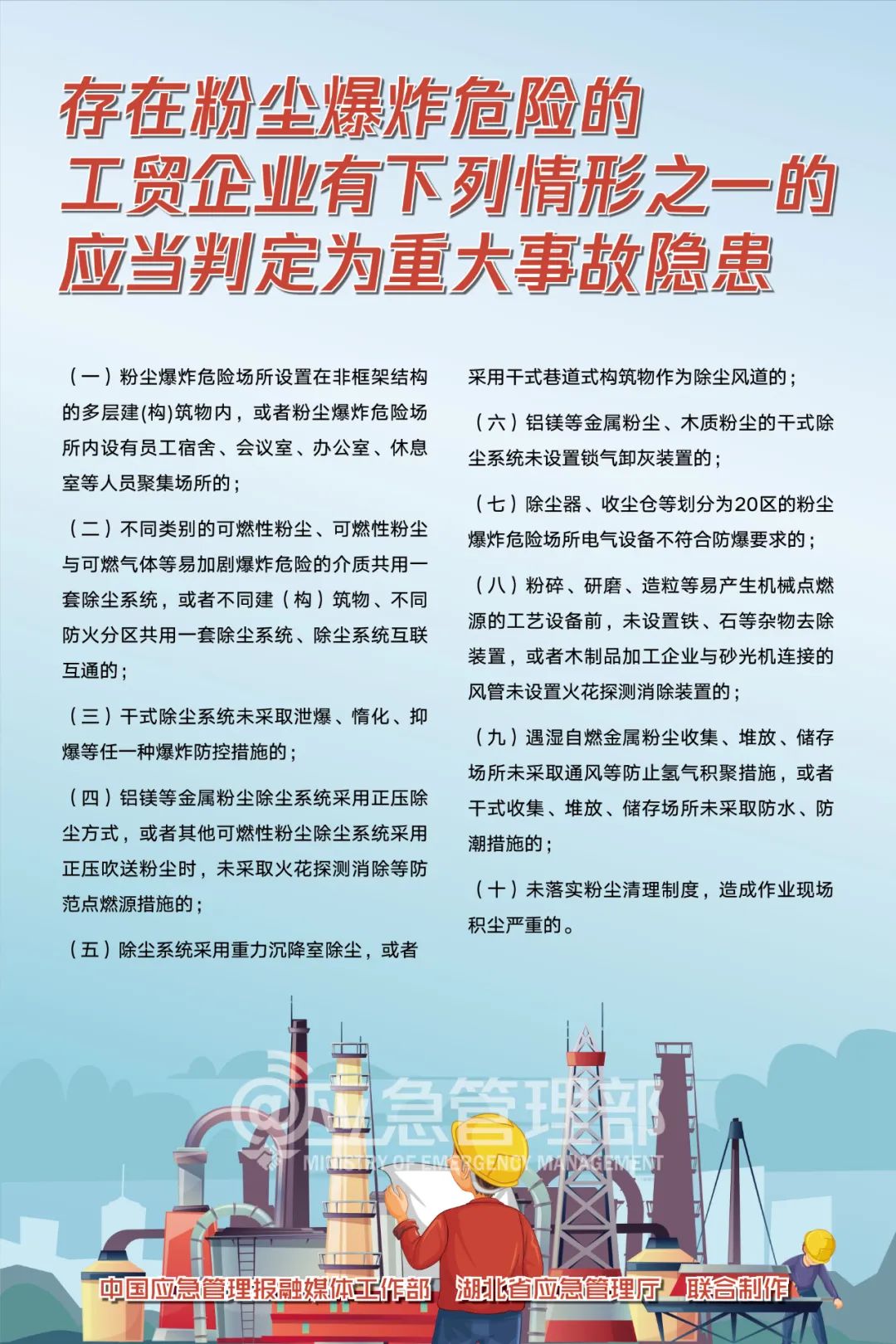

03粉尘涉爆企业重大隐患判定标准

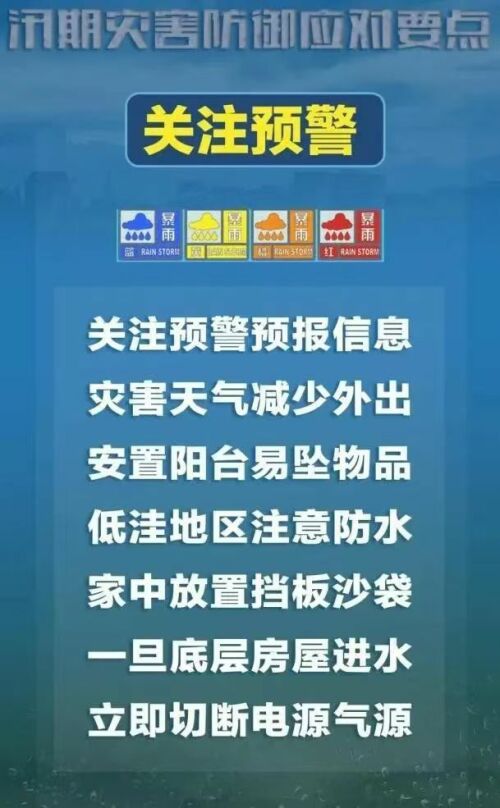

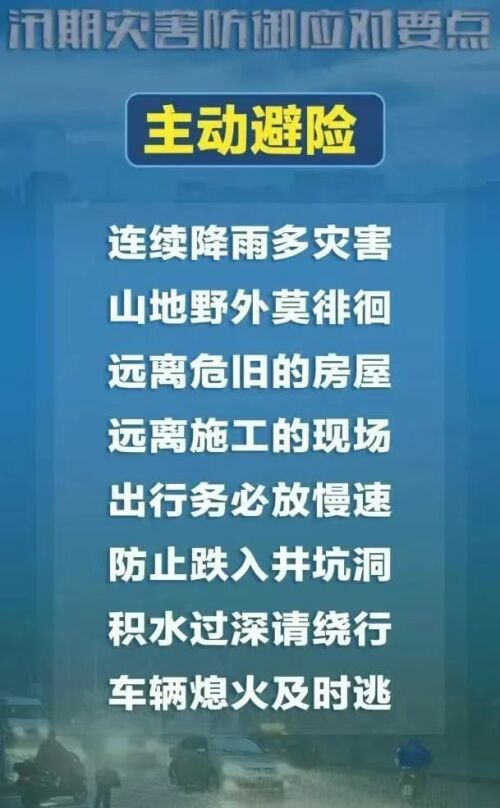

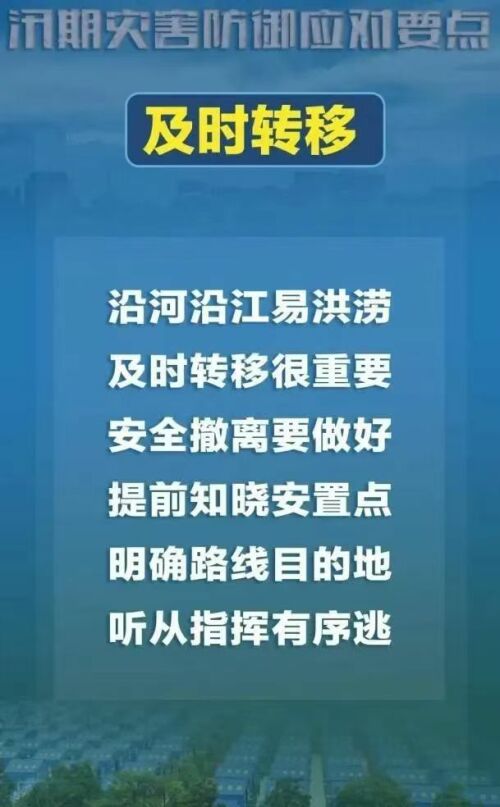

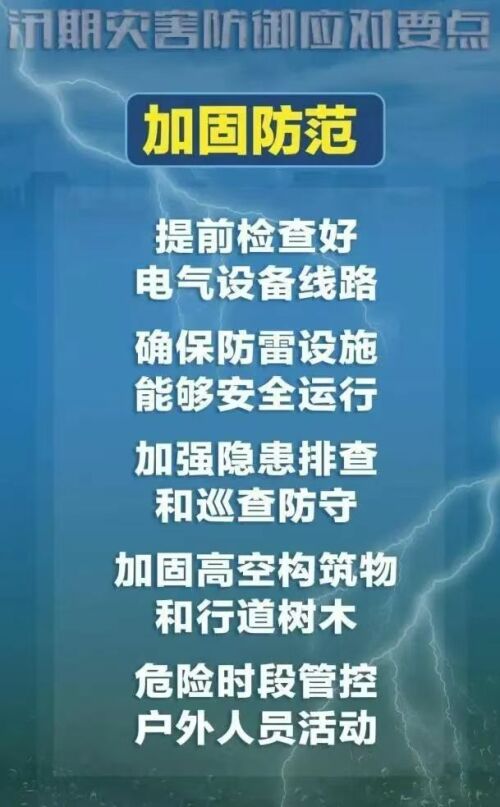

汛期天气复杂多变

降水过程频繁

极端天气事件将明显增多

滑坡、泥石流、洪涝等灾害风险加大

如何做好汛期灾害防范应对?

这些安全知识请牢记——

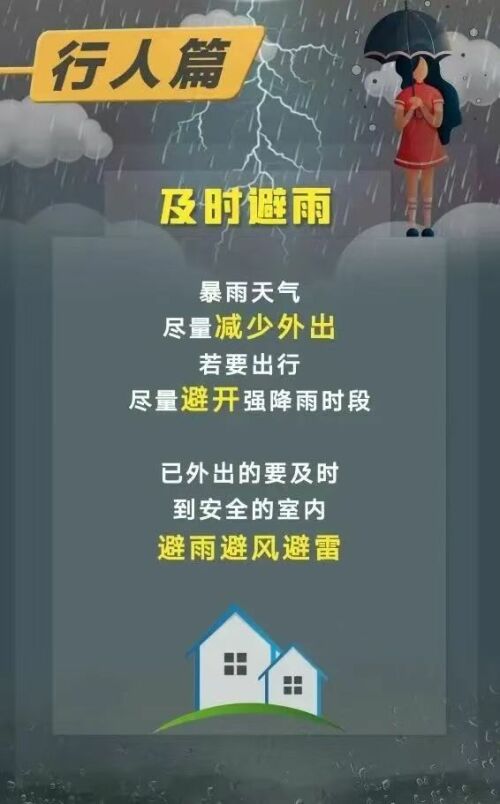

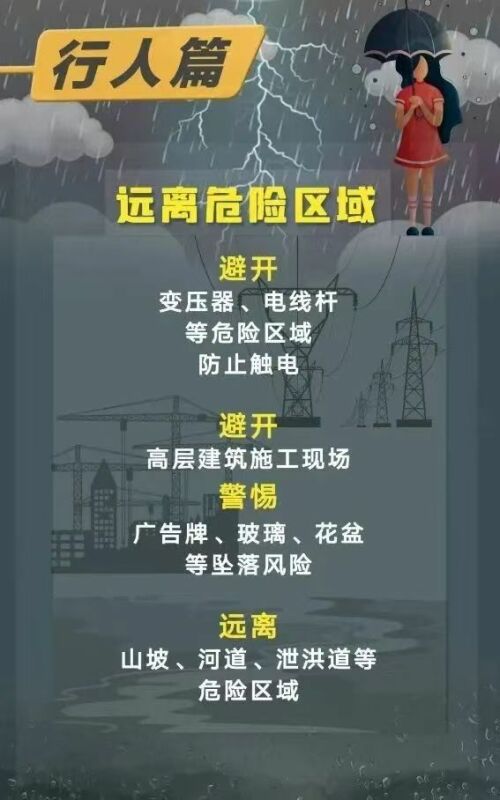

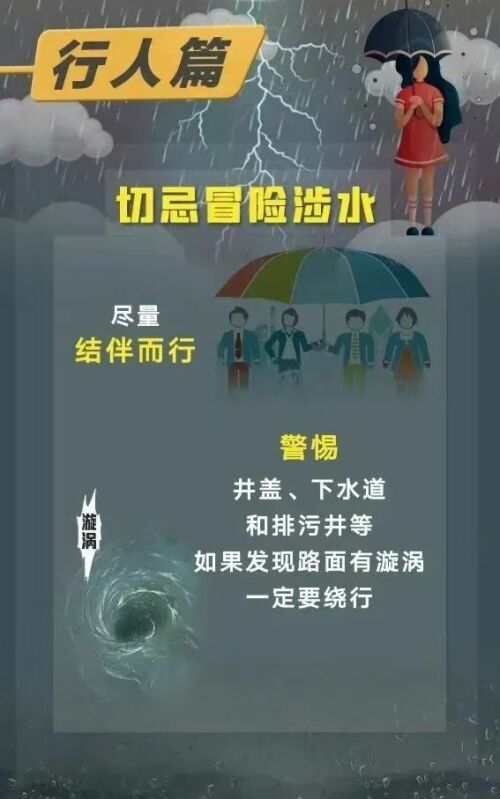

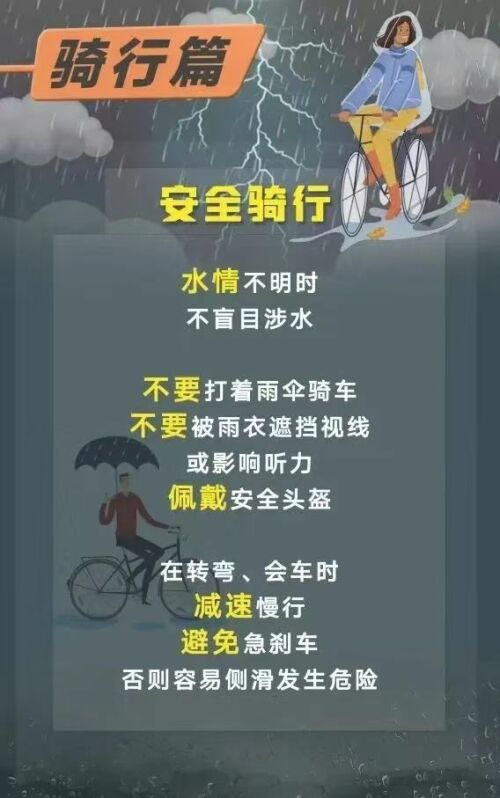

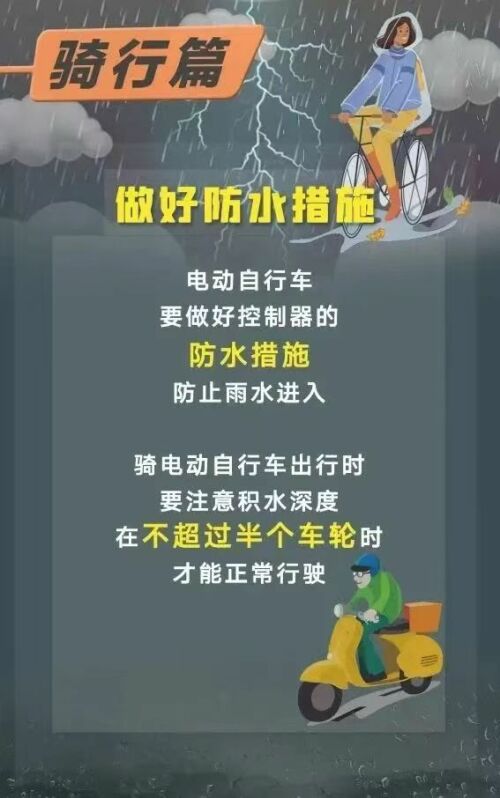

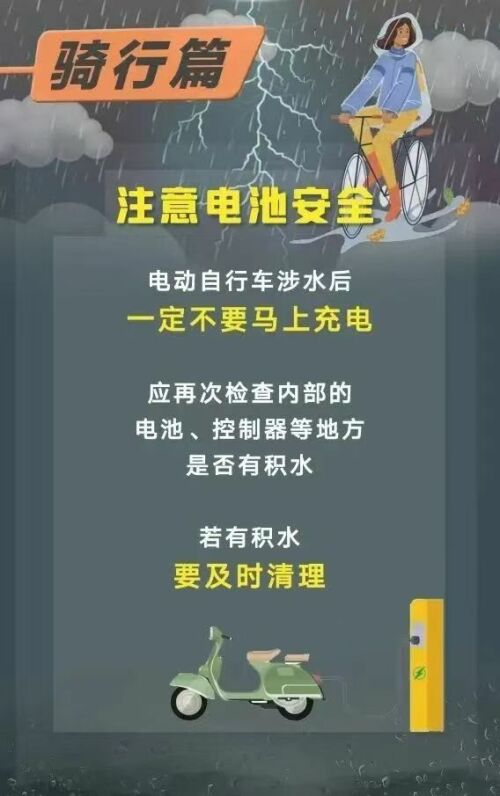

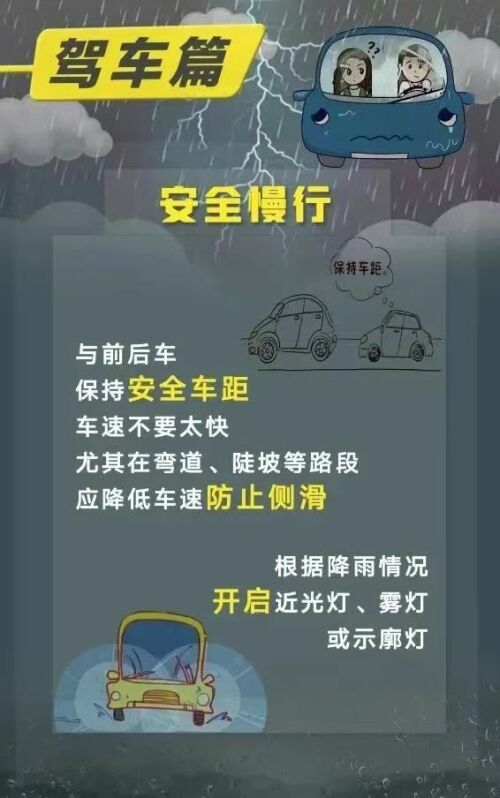

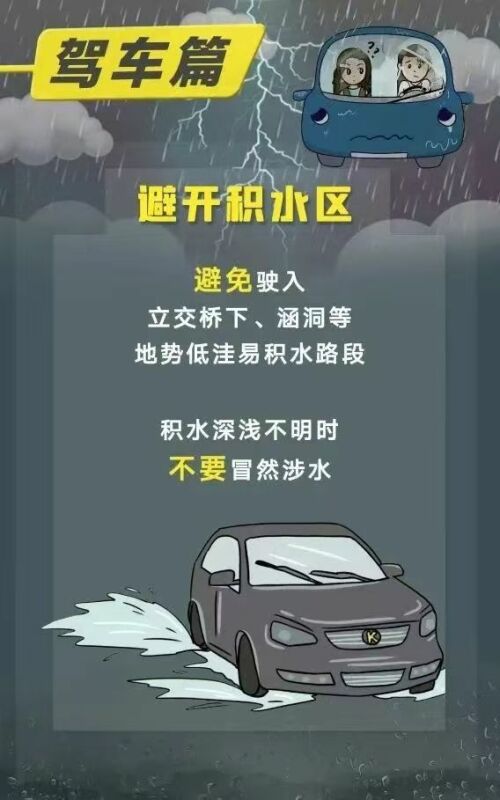

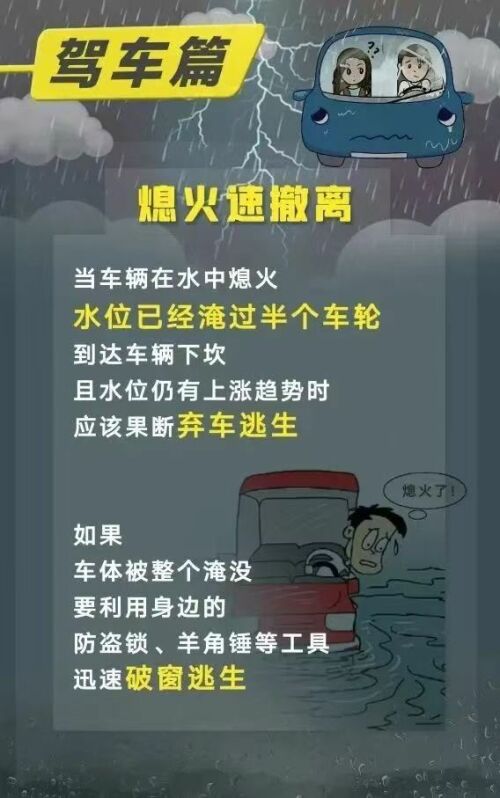

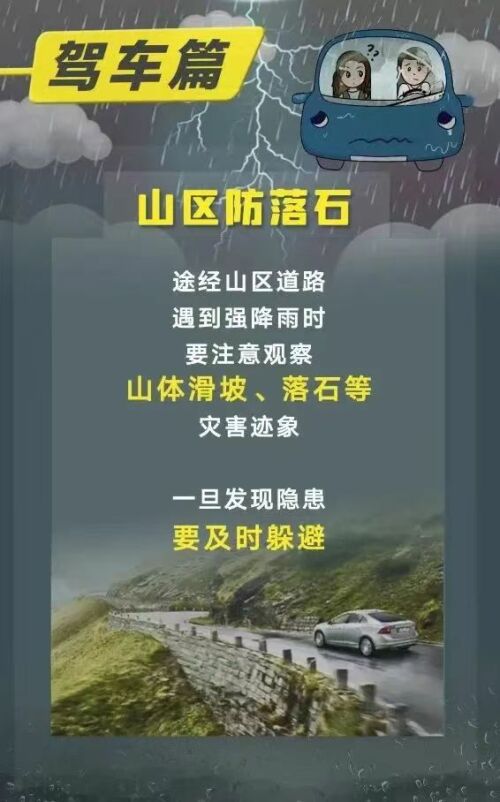

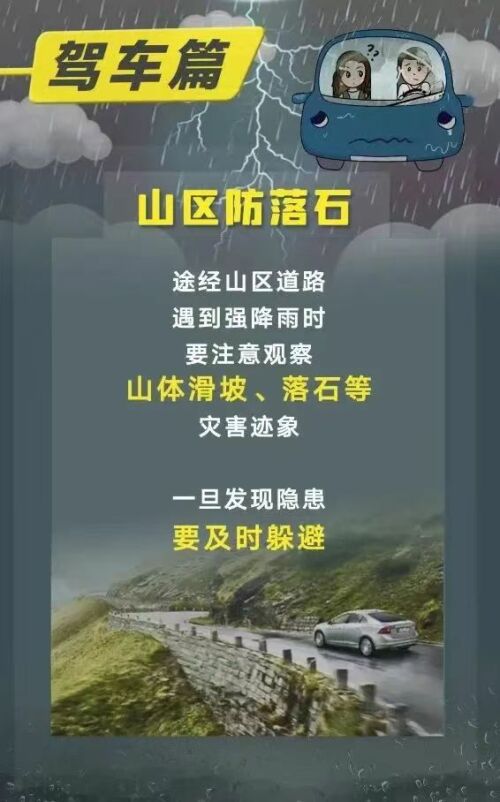

暴雨天气

步行、骑车、驾车出行时

都应该注意什么?

这份暴雨天气出行指南请收好

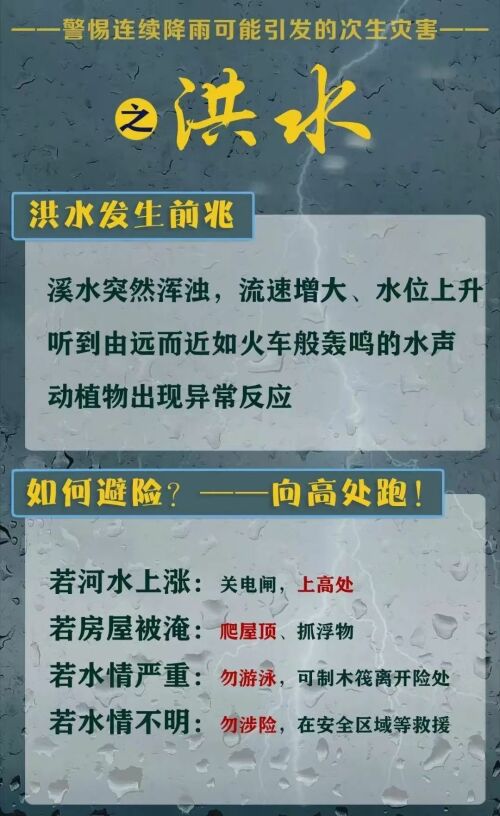

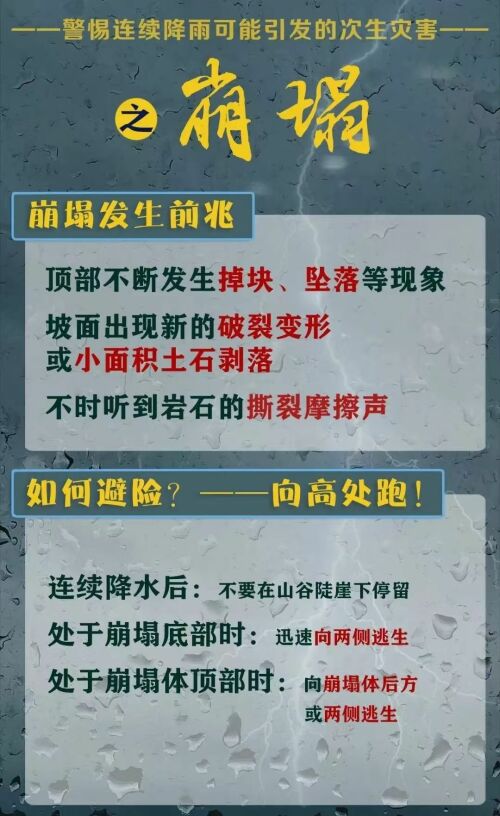

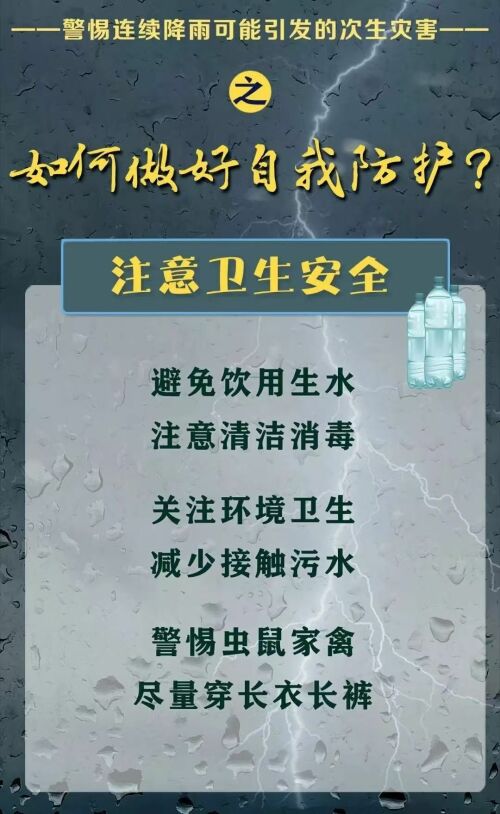

连续降雨天气可能导致

城市内涝、山洪、崩塌、

泥石流等次生灾害

如何做好防护?看图学习↓↓

汛期灾害防范应对要点有哪些?

继续往下看↓↓

6月19日,临夏市组织市水务局等相关部门开展2025年山洪灾害防御暨安全生产综合应急演练。

此次演练以模拟实战为背景,模拟相关部门接到山洪灾害预警信息后的应急响应流程。组织相关部门和人员赶赴现场,各部门按照职责分工,迅速展开应急抢险救援行动。演练过程中,迅速启动了应急预案,组织了包括综合调查组、监测预警组、抢险组、转移安置组、应急保障组等在内的多个小组。整个演练过程紧张而有序,各小组分工明确、配合默契,参与演练的群众也积极配合,现场秩序井然。参演人员严格按照预定方案和流程,有条不紊地完成了预警发布、险情监测、人员疏散、抢险救援等各项演练任务,达到了预期效果。

此次演练不仅是对防汛应急预案的一次“实战检验”,更是一堂生动的防汛安全教育课,不仅让参与人员更加深入了解了山洪灾害及安全生产事故的应急处置流程,还有效检验了临夏市应对山洪灾害和安全生产事故的快速响应、抢险救援能力,进一步锻炼了各部门的协同作战能力。